野菜や果物などを輸出入する際、植物防疫所での植物検疫を受ける必要があります。

植物の産地や種類によっては、検査の如何に関わらず輸入そのものが禁じられているものもあります。

外国の病原菌や害虫を日本に持ち込まないために必要な措置とはいえ、通常の貨物よりも一手間必要となってしまう植物検疫について、輸入・輸出に分けて流れを解説します。

私達Shippioは国際輸送を手配するフォワーダーです。日本初のデジタルフォワーダーとして、フォワーディングをご依頼いただいた荷主さまにむけて、業務効率化のクラウドサービスを提供しています。貿易に関する業務は煩雑で、アナログなやり取りが多く発生します。物流コストを削減するために、貿易業務の可視化・効率化をお考えの荷主さまはぜひお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

植物検疫の概要

植物検疫とは、野菜や果物などの植物を輸出入する際に行われる検査を指します。各空港や港で、植物防疫所によって行われます。食品の輸入の場合は、食品衛生法の基準を満たしているかどうかの検査があり、植物を輸入する場合は食品に比べてさらに一手間増える検疫の工程が増えます。

なぜ植物検疫が必要なのか

植物検疫は、なぜ実施する必要があるのでしょうか。植物検疫には、日本の農業や生態系を守るという目的があります。輸入植物には付着する形で外国から病原虫が侵入してくる可能性とリスクがあります。

実際に植物検疫の取り締まりが厳しくなったケースも存在します。ウリミバエという害虫が沖縄諸島に繁殖した際、沖縄から日本本土への植物の持ち出しも、植物検疫によって厳しく規制されました。

植物検疫が正しく機能することによって、農産物や生態系が壊れることを未然に防ぐ役割を果たしています。

輸入検疫と輸出検疫

植物検疫には、大きく分けて、輸入検疫と輸出検疫があります。

輸入検疫

輸入検疫は、外国からの病害虫の侵入を防ぐ目的で、輸入する植物に対して行われるものです。苗や種子などの栽培用植物だけでなく、野菜、果物、穀類、切り花、木材などの消費用植物も全て対象となります。一方、製材や製茶などの高度に加工されたものに関しては、輸入検疫の対象外となります。

日本の港での検査だけでなく、輸出国の栽培地での検査や、輸出国での輸出前措置などが必要とされている品目もあるので、案件ごとの確認と、輸出者との連携が必要となります。

輸出検疫

輸出検疫では、輸出相手国(輸入側)の要求に合わせて、日本の植物防疫所が輸出港で検疫を行います。なお、輸入相手国が栽培地での検査を要求している場合には、港での輸出検査の前に、栽培地での植物防疫所による検査が必要です。定められている条件は輸出相手国によって異なりますが、主に以下のようなものがあります。

1 輸入を禁止するもの

2 輸出相手国の輸入許可により輸入を認めるもの

3 輸出国の植物検疫機関で検査を受け、「植物検疫証明書」が添付されていれば輸入を認めるもの

4 輸出国での消毒措置が必要なもの

5 輸出国での栽培中に病害虫の検査が必要なもの

6 輸送方法、植物形態、輸入時期、輸入場所及び梱包形態を制限するもの

輸出検疫の条件などは輸出相手国の要求によって大きく異なり一概には言えないため、以下では、輸入検疫についてご紹介していきます。輸出検疫について、各国・品目毎の条件など詳細を知りたい方は、植物防疫所ホームページの当該箇所をご覧ください。

植物検疫の手続き・流れ

1. 植物検査の申請をする

まず、植物防疫所に、植物検疫の申請をします。各手続きは、各地の植物防疫所窓口でも行うことが出来ますが、以下の2 つを利用して、オンラインで申請することが出来ます。

・NACCS植物検疫関連業務(APS)

輸入植物検査申請、及び輸出植物検査申請を、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)から行うことが出来ます。Webサイト版NACCSとNACCSパッケージソフトのいずれも利用が可能です。

・植物防疫所電子申請システム

輸出入植物検査申請を除く12手続きを行うことが出来ます(海上コンテナ積替届、消毒・廃棄計画、消毒・廃棄実施報告書、輸送後消毒・廃棄申請など)。NACCSパッケージソフトからの利用はできないので注意が必要です。

各電子申請は、植物防疫所のページから行うことが出来ます。

2.植物検査を受ける

植物検査の申請をして、貨物が到着したら、港にて植物検査を受けます。なお、上述したように、輸出国の栽培地での検査や、輸出国での輸出前措置などが必要とされている品目もあります。事前に確認し、必要であれば輸出者に現地の輸出検疫をお願いしておきましょう。

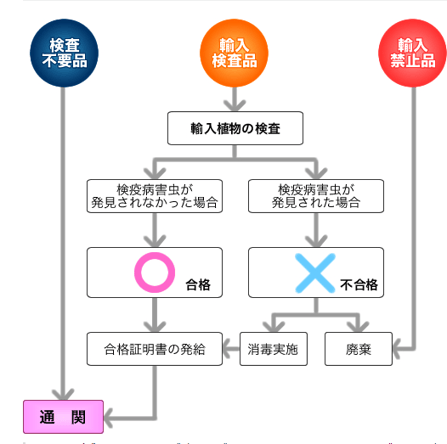

日本の港での輸入植物検査は、以下のような流れになります。

(出典:植物防疫所)

まず、輸入品目が植物検査不用品であればそのまま通関へ進み、輸入禁止品であればそのまま廃棄となります。輸入検査品の場合、植物検査を行います。検査の結果、病害虫が発見されなければ、検査合格となり、合格証明書とともに通関に進むことができます。

病害虫が発見されてしまった場合は、検査不合格となります。不合格の場合、消毒するか、廃棄するか、返送するかは、輸入者自身が選択することが出来ます(消毒方法がない場合を除く)。消毒実施後は、合格証明書が発給され、通関に進むことが出来ます。

植物検疫の基準

ここまで、植物検疫の概要や、手続きについてご紹介してきましたが、具体的にどのような植物が規制を受けているのでしょうか。輸入植物の規制は、品目だけでなく部位や産地によっても異なり、様々なパターンがあるので、全てをここで列挙していくのは難しいです。ですが、植物防疫所が提供している、輸入条件に関するデータベースを利用することで、国や品目により各輸入規制を検索することが出来ます。

以下では、いくつか代表的なものを例としてご紹介します。

[輸入が禁止されているもの]

○土や土付きの植物(産地によらず全世界からの輸入が禁止)

○チチュウカイミバエやミカンコミバエが発生している地域(北米や中央アジアなどの例外を 除くほぼ全世界)からのほぼ全ての果実・果菜類

・柑橘類

・マンゴスチン

・ライチ

・グアバ

・マンゴウ

・唐辛子 など

○コドリンガが発生している地域(東南アジアなどの例外を除くほぼ全世界)からの以下品目

・ナシ

・リンゴ

・モモ

・サクランボ など

○アジア、アメリカ、ハワイ、オーストラリア、アフリカなどからのサツマイモなど

土の輸入は全面的に禁止であることに加え、リンゴやナシ、マンゴーなどの果実の輸入も原則禁止であると言えます。

[条件を満たした場合のみ輸入が許可されているもの]

○輸出国政府が発行する検査証明書を添付し、日本の港での輸入検査で病害虫がいなければ持ち込むことが出来るもの

・パイナップル

・ラン切花

・精米

など

ここまで、植物検疫について一通りご紹介してきました。植物の輸出入は相手国での検疫検査が必要な場合も多く、海を越えた連携が重要になってくる分野です。

また、この記事でご紹介した規制品目はごく一部に過ぎず、実際には数え切れないほどの品目が輸入の禁止や規制の対象になっています。輸出入で不安なことがありましたらお気軽にShippioにご相談ください!

Reference

植物防疫所 植物検疫のご紹介

植物防疫所 輸入条件に関するデータベース

植物防疫所 植物検疫のお知らせ